Regional

Historia y tragedia sobre los tres arcos abiertos del Viaducto La Bermeja

sábado 4 octubre, 2025

Voces de San Cristóbal… caminar por la avenida Francisco Javier García de Hevia

Quinta entrega

Luis Hernández Contreras, cronista de la ciudad, es observador silencioso de la historia del Viaducto La Bermeja. La obra, una hazaña de ingeniería que permitió agilizar la comunicación entre el norte y el sur de la ciudad. Su simbolismo ha mezclado la hazaña y la tragedia en los tres arcos de concreto de cajón abierto.

Mariangel Valentina Suárez Moncada /pasante ULA/@mariangelv2323

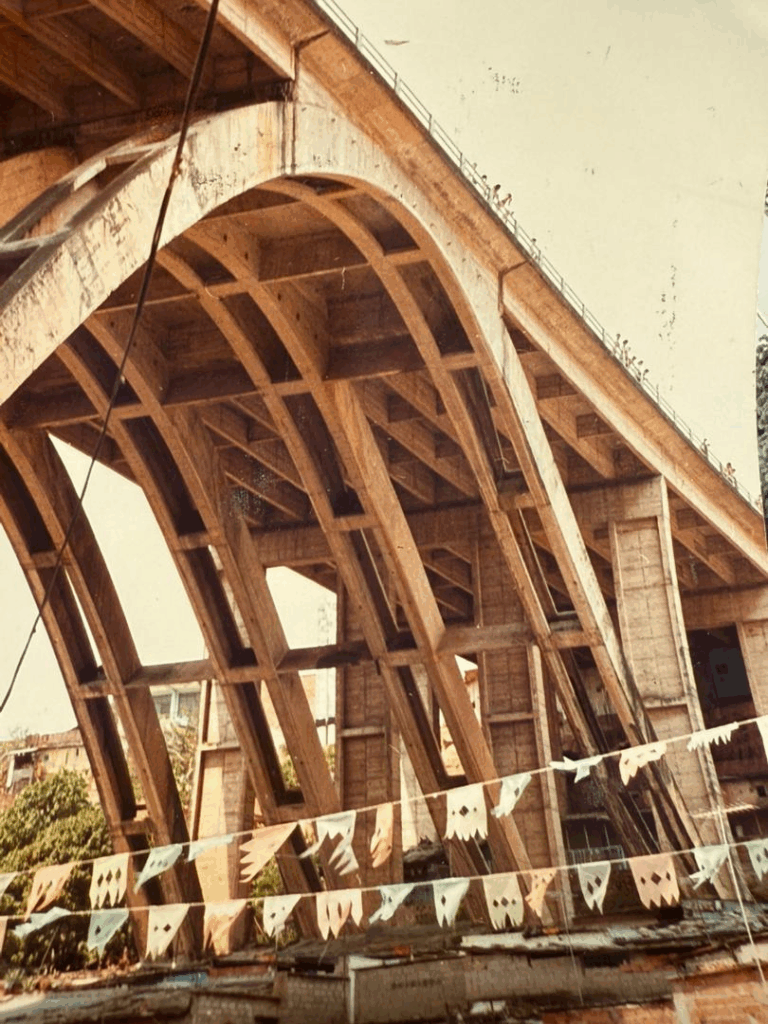

Bajo los arcos de concreto del Viaducto La Bermeja, pasa la quebrada de la cual recibe su nombre. El cauce de agua ha sido testigo fiel del crecimiento de San Cristóbal, del cual la arteria vial es símbolo inequívoco. Luis Hernández Contreras, cronista de la ciudad, admira la obra. Más allá de una hazaña de la ingeniería, visualiza el cumplimiento del sueño de los antepasados.

El viaducto, también conocido como Viaducto Viejo, es una estructura de concreto de 240 metros de longitud y 25,50 metros de ancho. Fue construida sobre tres arcos de tipo cajón abierto.

El sol pega directo sobre los automóviles, los cuales transitan por los seis canales de circulación. Mientras el asfalto irradia el calor de la tarde, los peatones que pasan por las estrechas aceras se refrescan con las fuertes corrientes de aire, provenientes desde La Concordia.

Luis Hernández camina despacio por la acera peatonal del lado derecho en sentido norte-sur. Se detiene justo en la mitad. Alza una de sus manos para sujetarse del enmallado y con la otra señala un puente peatonal de metal oxidado, ubicado unos metros más allá. La estructura es apenas perceptible, pasa por encima de la quebrada La Bermeja y está rodeado por el crecimiento urbano de los barrios Ocho de Diciembre y Monseñor Ramírez.

― Aquel puente era de piedra, originalmente― destacó el cronista con su voz que es opacada por el bullicio de los automóviles ― Los antiguos pobladores bajaban por la zona de la Catedral, cruzaban el puente y subían para llegar a este sector, donde quedaba la cárcel de esa época. Era la vieja conexión transitada para llegar a la antigua Concordia, conocida como La Sabana, la cual era un área de fincas y haciendas.

La Villa de San Cristóbal tenía solamente amplitud hacia el norte y hacia el este, más no hacia el oeste ni hacia el sur. Fue así por muchos años, hasta iniciarse el progreso urbanístico de la capital del estado.

De acuerdo con lo narrado por el cronista Luis Hernández, los antiguos pobladores siempre sintieron la ambición por crear una mejor conexión con el sur. El sueño de varios gobiernos era construir un viaducto, un puente, un enlace entre el centro y La Concordia.

A medida que la villa se transformaba en urbe, iniciaron los problemas con el tránsito hacia la parte sur, sobretodo en tiempos de fiesta o de eventos deportivos, el aumento del movimiento automovilístico llegaba a crear embotellamientos. El puente de piedra por el cual transitaban los primeros pobladores se quedaba pequeño para una ciudad naciente.

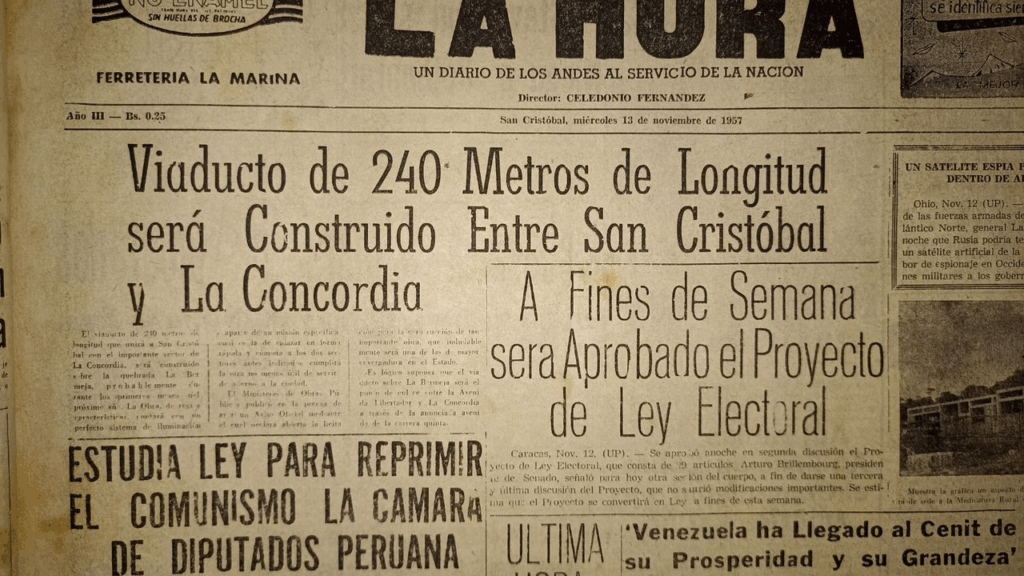

―Durante el año 1956, el despacho de ingeniería del Concejo Municipal de San Cristóbal anunció, por primera vez, la idea de construir un viaducto en esta zona ― narró el estudioso de la historia, quien observaba los carros pasar rápidamente y mantenía el brazo recostado en una de las barandas― Aquí, con todo respeto, no existía el conocimiento técnico necesario para hacer una obra de esta naturaleza ― recalcó y golpeó suavemente con su puño el tubo de la baranda.

El ingeniero al servicio del Concejo Municipal, Armando Crespo Landazábal, anunció el jueves 26 de julio de 1956 el anteproyecto. No estaba terminado pero sí daba indicios de cómo sería la futura arteria vial: un viaducto por la carrera 5, entre La Concordia y la calle 3 del centro.

Un año más tarde, el 20 de agosto de 1957, el doctor Antonio Pérez Vivas, gobernador del Táchira, anunció su pronta construcción, sin embargo, la obra volvió a quedar en la ambición debido al derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958.

Es hasta marzo del mismo año, cuando la Junta de Gobierno comienza a considerar oficialmente la obra. El contraalmirante Wolfgang Larrazábal, presidente de la junta, anuncio la entrega de la concesión por parte del Ministerio de Obras Públicas a la empresa de construcción Aisa-Ofisa, la cual ganó la licitación para la construcción del viaducto.

Los ingenieros Renzo Cosci, Hernán Pérez, Francis Vernon y Carlos Nebreda pasaron a la historia por construir, por primera vez en Venezuela, una obra de tal naturaleza. Aunque su inicio tuvo incidentes debido la falta de aprobación del contrato por parte de la contraloría, la demora en las modificaciones de la cárcel que había en el sector y la lenta expropiación de los inmuebles de la carrera cinco. La empresa Aisa-Ofisa logró comenzar su construcción en julio de 1959.

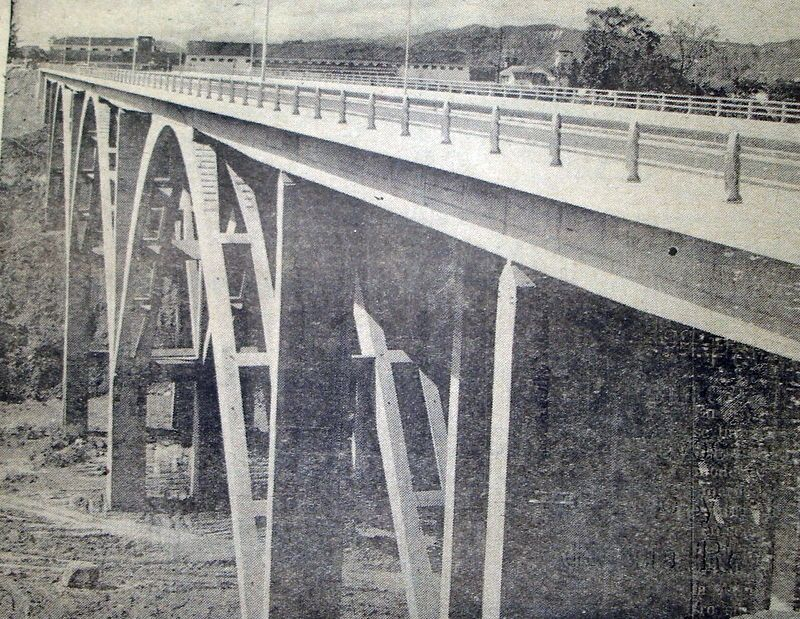

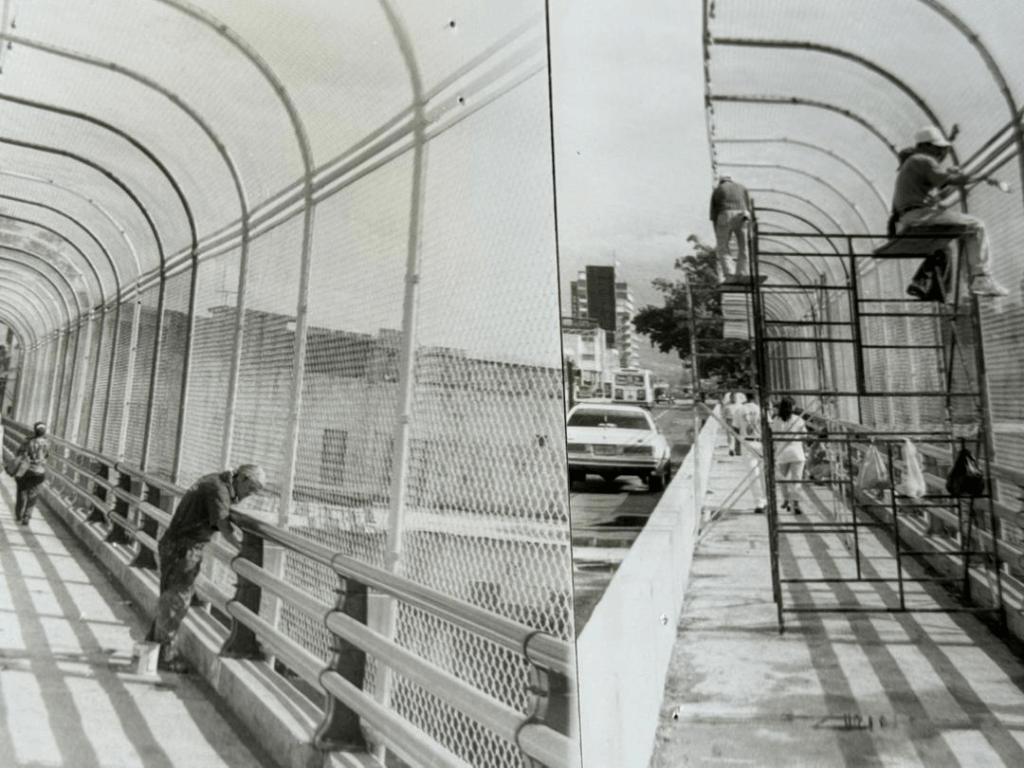

En el recorrido el cronista Hernández sostenía en sus manos fotografías pertenecientes al archivo de diario La Nación, en las cuales se puede apreciar los arcos desde abajo. Pasaba su mano por la imagen y trazaba con su índice la estructura. Destacó el trabajo presente en aquellos tres arcos múltiples, de concreto armado y 59 metros de luz cada uno, considerándolos como uno de los desarrollos más asombrosos de la ingeniería del país, cuyo costo fue de 4 millones 965 mil 445 bolívares con 64 céntimos.

― El plano original contemplaba 240 metros lineales y 25,50 metros de ancho― específico mientras observaba otra fotografía, en la cual se mostraba en blanco y negro, con vista sur-norte, el Viaducto La Bermeja ―Tenía cuatro vías, con dos aceras y una isla. El puente estaba sentado sobre cinco pilas. Las dos aceras eran de 4,80 metros de ancho y las dos calzadas eran de 6,45 metros, separadas por una isla.

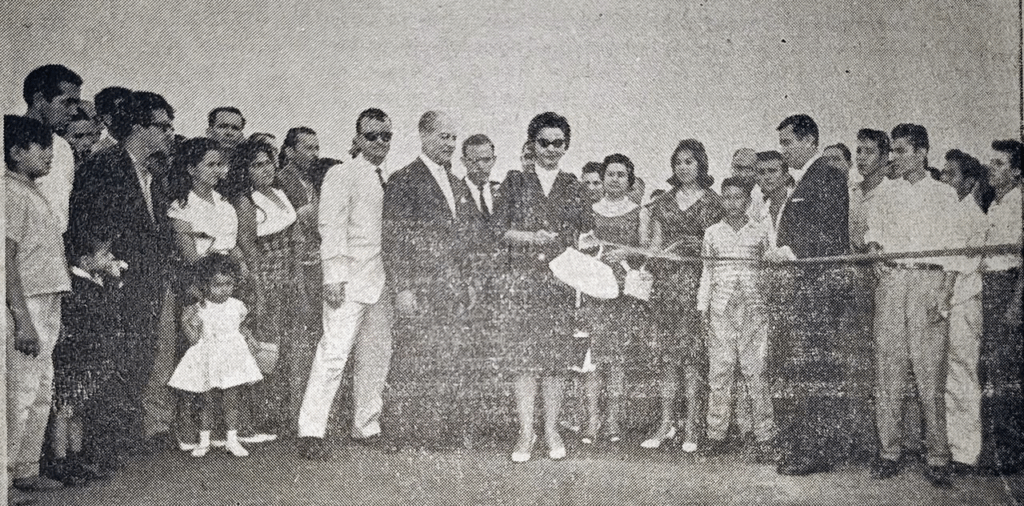

El 11 de octubre de 1960 la ciudad amante del progreso, próxima a cumplir cuatro siglos de su existencia, recibió como regalo una obra airosa, de relieve, una verdadera hazaña de la ingeniería de la época: el Viaducto La Bermeja. Inaugurada por el gobierno de Rómulo Betancourt, quedó registrada ampliamente en los diarios de la época como el símbolo del progreso urbanístico vivido para el cuatricentenario de la ciudad.

El cronista avanza con paso firme por la acera peatonal del viaducto. Esquiva ágilmente a jóvenes con sus uniformes de colegio y adultos mayores que caminan apresuradamente. Su sombra se refleja en el pavimento y se funde con la sombra del enmallado y de las ramas de los árboles que cuelgan sobre la acera, debajo de la estructura, los cuales no deben estar allí. Se detiene justo al inicio del Viaducto La Bermeja, sentido La Concordia-Centro.

―Justo allí ―señala con su índice los canales de circulación― La esposa de Rafael De León, ministro de Obras Públicas, cortó la cinta que inauguró el viaducto. El Vicario de la Diócesis, monseñor Marco Tulio Ramírez Roa, lo bendijo. Fue un día de fiesta en San Cristóbal, en el cual las personas transitaban por ambas aceras de esta magnífica estructura

Al acto asistieron grandes personajes del mundo político y de la ingeniería. Se apersonaron los ministros de Relaciones Interiores y Obras Públicas de Venezuela, Luis Augusto Dubuc y Rafael De León y el ministro de Obras Públicas de Colombia, Virgilio Barco Vargas. La inauguración tuvo la peculiaridad de contar con la presencia de tres ministros del despacho del Ejecutivo Nacional y tres gobernadores estadales, incluso uno departamental de Colombia.

Desde la altura del viaducto se aprecia la quebrada La Bermeja como una franja sinuosa de piedras, cuyo cauce se mantiene constante y majestuoso. Representó fuente de vida porque alimentaba la vieja planta de electricidad de la empresa Angarita, también ubicada bajo la arteria vial.

A finales del siglo XIX aquella planta generaba la energía eléctrica para toda la ciudad, gracias al movimiento del agua de la quebrada. Además de la planta de electricidad y la quebrada, no había nada más en las bases del viaducto, excepto el barrio Guzmán Blanco, uno de los más antiguos de la ciudad.

― ¿Cómo se llenó de casas el terreno a los pies del viaducto?

― El viaducto fue también víctima de la demagogia política. Los partidos de la época planificaron, lamentablemente, invasiones de personas que tomaron la parte baja, de allí nace el barrio Ocho de Diciembre. ― señaló con tono solemne el cronista. Observaba con detenimiento todas aquellas casas que se extendían a sus pies, se encontraba apoyado en la baranda amarilla de la acera peatonal del lado derecho.

La tragedia en la estructura

El viaducto concebido como un símbolo de progreso y modernidad, se convirtió, paradójicamente, en el sitio donde muchas personas buscaron el final de su vida. Desde la gran altura, el panorama era idílico: la vista esperanzadora del cielo brillante de San Cristóbal, la serenidad de las montañas lejanas, la fresca brisa y el murmullo de la quebrada componían un cuadro lleno de belleza.

A los pies del viaducto las casas de techos rojos de zinc se asemejaban a un pesebre, era una imagen llena de vida. Sin embargo, no era suficiente para disuadir a los tristes corazones de su decisión.

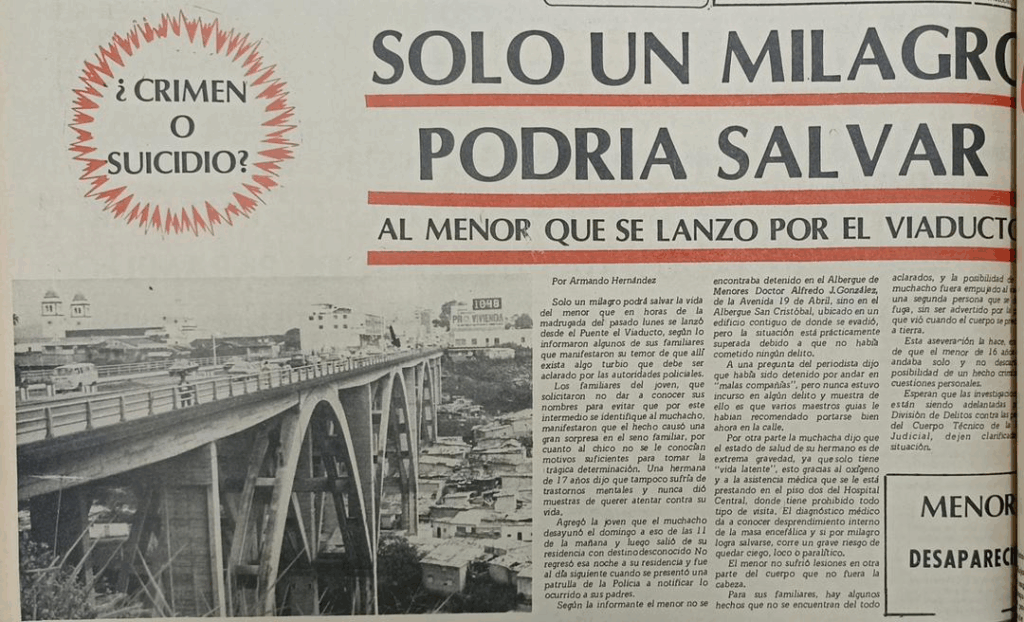

―El primer suicida se lanzó en 1970. El periodista Armando Hernández cuantifica unos 120 suicidios en esta estructura. Algunas personas sobrevivieron a la caída.― precisó el cronista sentado sobre la barrera de seguridad de concreto que separa la acera de la vía. A la sombra de un árbol, observa con una expresión contemplativa la baranda, como si pudiese ver a las personas de pie, librando la última batalla entre su desesperación, el miedo por saltar al vacío y el porvenir incierto de sus vidas.

Además de los suicidios, ocurrieron otras tragedias de gran impacto para la población. Entre las cuales resalta el suceso de 1989 cuando un hombre, relacionado con negocios ilegales, lanzó a dos niños mexicanos por el viaducto. Luego de todas estas situaciones, y de varias protestas por parte de los habitantes de los barrios: 8 de Diciembre, Táchira y Monseñor Ramírez, quienes vivían aterrorizados por ver cuerpos caer sobre sus viviendas, el viaducto debió ser enmallado con una alta cerca metálica romboidal, conocida como malla ciclón.

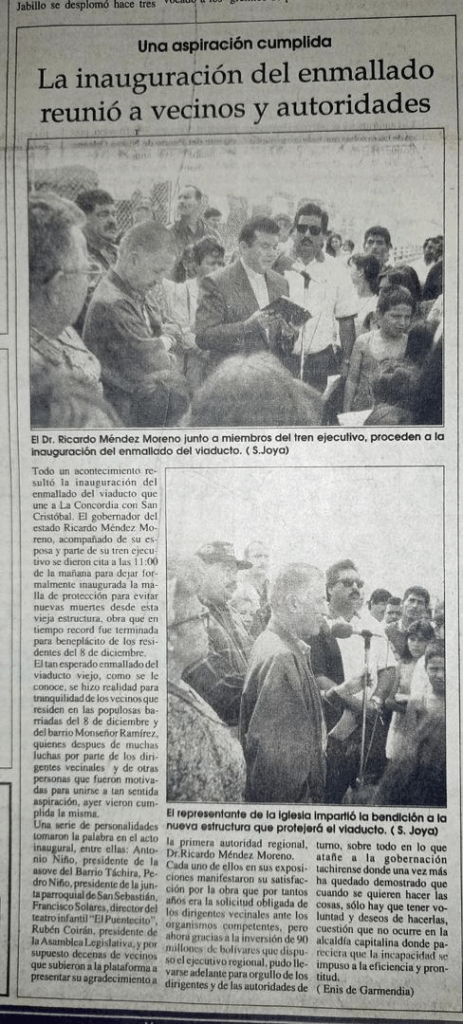

El cronista detalla que el alcalde Sergio Omar Calderón inició parte del proyecto, pero no fue culminado hasta la gestión del doctor Ricardo Méndez Moreno. A partir del 15 de diciembre de 1996, la inmensidad del paisaje visto desde el viaducto se fragmentaba en miles de pequeños rombos, debido a las mallas instaladas para preservar la vida.

El enmallado es alto y curvado hacia el centro de la vía, se extiende por el borde exterior de las aceras, lo cual produce una sensación envolvente y convierte las vías peatonales en una especie de pasillo enrejado.

Aquella no fue la única modificación realizada a la estructura, el 30 de septiembre de 1997, el viaducto amaneció con destrozos en la acera, del lado derecho en sentido norte-sur. Aquellos trabajos estaban previstos dentro de una ampliación de la arteria vial, la cual se debía realizar antes de la creación del Par Vial de las avenidas Francisco Javier García de Hevia e Isaías Medina Angarita.

El viaducto se quedaba pequeño ante el auge automovilístico, por ende, para aliviar los embotellamientos, la estructura fue sometida a una reingeniería interna, nuevos estudios. Sin ampliar su base de 240 metros, logró aumentar su capacidad de tráfico al pasar de cuatro canales a seis, tres por cada sentido, reducir la isla y las dos aceras.

Para lograr la ampliación el doctor Jacinto Camargo, el mejor calculista de la época, agregó una baranda de reforzamiento para llevar a cabo las modificaciones: los 4,80 metros de acera peatonal se disminuyeron drásticamente y la isla central se volvió una fina línea. Al peatón le preocupaba tener poco espacio disponible para desplazarse y los conductores temían que el viejo viaducto colapsara.

Luis Hernández Contreras caminaba por la acera peatonal del lado izquierdo, a sus pies el concreto temblaba cada cierto tiempo, cuando pasaba algún autobús o varios carros a la vez, se sentía un remezón. Muchas personas se preocupaban de ver grietas en ciertas zonas de la vía.

Contrario a lo pensado por muchos críticos, el colosal puente de 65 años de fundado ha aguantado el peso extra de los vehículos. Su fragilidad, según los expertos en el tema, proviene de la falta de mantenimiento y el crecimiento desordenado del barrio 8 de Diciembre a orillas de la quebrada La Bermeja.

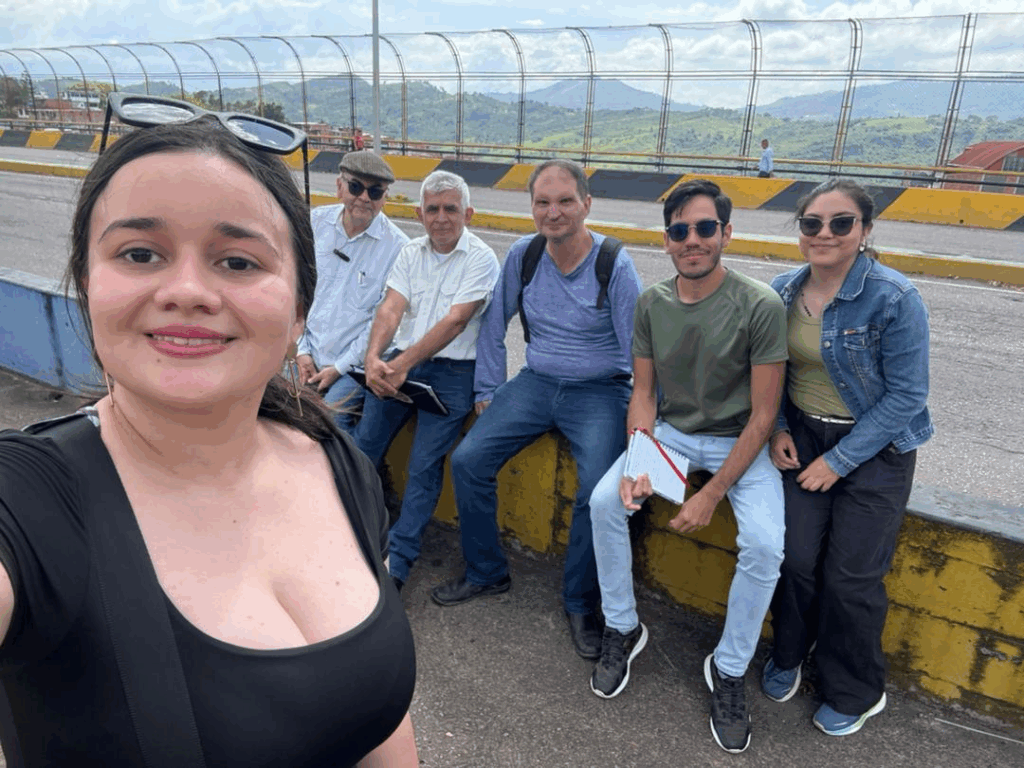

En el 2024 una comisión de profesionales del Colegio de Ingenieros y la Universidad Nacional Experimental del Táchira se presentaron para realizar una inspección de la estructura.

El rector de la Unet, Raúl Casanova Ostos, en la presentación del informe preliminar, informó que las fallas detectadas son de tipo estructural, producto de la falta de mantenimiento, la situación debajo del puente y el paso de vehículos de carga pesada que exceden el peso permitido.

Mas malla

El cronista Luis Hernández le lanza una última mirada afectuosa al Viaducto La Bermeja, una vieja hazaña de la ingeniería venezolana en la cual los antepasados habían puesto sus ambiciones.

La obra sobrevivió a la modernidad y al peso de las tragedias humanas. El enmallado, la viga de refuerzo, los techos rojos a sus pies y el murmullo de la quebrada, a la cual le debe su nombre, son testigos de cómo el tiempo ha trastocado este símbolo de progreso.

La conexión entre el norte y el sur se convirtió en el punto de encuentro donde el pasado y el presente se enlazan, sobre tres arcos de concreto, para convertirse en historia.

(Mariangel Suárez/ pasante ULA)

Destacados