Opinión

LA TABULA RASA (II Parte )

miércoles 20 marzo, 2019

Gracias a su perseverancia y al avanzado sistema de educación pública en la Venezuela de los años setenta, Lucila logró culminar la universidad exitosamente, igual que sus seis hermanos. Como socióloga, comprendió por qué los seres humanos establecemos diferencias que determinan grupos. En algunas culturas cosas insignificantes otorgan pertinencia; sin embargo, en otras las diferencias sociales son cuestión de vida o muerte. El tema es complejo, y en lo único en lo que parecemos estar de acuerdo es que esas diferencias son la madre de todos los conflictos de la humanidad.

Para Lucila resultó un reto buscar la contraparte; es decir, las circunstancias en las cuales los seres humanos, independientemente del estatus socio económico, raza o cultura, somos exactamente iguales. Se le ocurrió llamarlo: Tabula Rasa, un término matemático que, por extensión, vendría a ser el rasero del comportamiento humano. Se dedicó a estudiar las situaciones que ponen a los seres humanos en el mismo nivel, y llegó a la conclusión que la más poderosa Tabula Rasa es la muerte porque después que el último aliento sale de nuestro cuerpo, todas las diferencias desaparecen. Exceptuando los asombrosos casos de preservación natural, el cadáver de un rey y el de un mendigo, en cualquier parte del planeta se descomponen de la misma manera.

Circunstancias, increíblemente cotidianas, como el amor, la compasión, las enfermedades, el goce sexual, las emociones, los baños, alojamientos y vajillas de uso público, los asientos del transporte colectivo suelen colocarnos en la Tabula Rasa. A continuación, algunos hechos anecdóticos recopilados por Lucila, la socióloga a quien un arrogante señor colocó en un nivel muy bajo cuando apenas tenía ocho años y medio.

LA COMPASIÓN.

Durante la dictadura de Pérez Jiménez ocurrieron hechos terribles que la historia ha descrito con detalle. Al dictador, se le atribuye la creación de un cuerpo de investigación policial llamado Instituto Nacional de Seguridad, el cual derivó en un organismo represivo conocido como Seguridad Nacional, catalogado como el cuerpo policial más sanguinario y cruel que haya tenido nuestro país. De la misma manera, se reconoce que sus redes de espionaje, mecanismos de delación, funcionarios encubiertos y una estricta disciplina interna lo dotaron de una eficiencia tal que permitió abortar cualquier intento para acabar con el régimen militar que durante seis años asoló al país.

En el año 1932 nació en un hermoso pueblo de los Andes uno de los colaboradores más temibles del funesto Pedro Estrada, jefe supremo de la Seguridad Nacional. Apenas cumplió veintiún años, el muchacho se marchó de la Grita, como tantos jóvenes de la región, buscando un futuro mejor; y aunque nunca pensó ser policía, terminó siendo el ayudante más eficiente que pudo tener don Pedro, el afrancesado.

En los últimos tres años la estabilidad del régimen dependió de la Seguridad Nacional; por ende, el poder político, social y económico que alcanzaron sus cabecillas era asombroso. Parte de esa bonanza salpicó al muchacho de La Grita quien durante las vacaciones regresaba ostentando riqueza y poder. Se exhibía en lujosos carros, incurría en exorbitantes gastos de ropa, licor y comidas, presumiendo de ser uno de los hombres más poderosos del país. Cuando se excedía libando el miche “callejonero”, terminaba contando historias de persecución, detención, tortura y asesinato que le paraban los pelos a los más conspicuos. Muchos coterráneos lo acompañaban hasta el amanecer y nunca faltó la adulación y la lisonja para este oscuro personaje. Algunas familias se sentían orgullosas de invitarlo a su mesa; no obstante, nadie se atrevía a manifestarse en contra del régimen que privaba flagrantemente el derecho a la libertad a los venezolanos. Ningún “chácaro” tocaba el tema con el secuaz de Pedro Estrada a sabiendas que esto podría significar su muerte. Afortunadamente nadie cometió en ese error. Así, periódicamente, el personaje retornaba al terruño para disfrutar de las mieles de su éxito fortuito.

Muchos familiares del joven emigraron a Caracas y ocuparon cargos importantes en empresas públicas; no obstante el poder del secuaz se notaba en las grandes sumas de dinero que enviaba a sus parientes para que adquirieran propiedades o remodelaran las que ya poseían. Gracias a eso el estatus de la humilde familia se elevó al punto de ser considerada una de las más importantes de la pequeña ciudad. Sin embargo, a puertas cerradas y con gran prudencia, las familias fundadoras, el cura párroco y los seglares comprometidos con la actividad religiosa, mal ponían a aquel hombre.

Como era de esperarse la oposición al régimen se fortaleció con el tiempo y los movimientos clandestinos surgieron a pesar de la eficiencia de la SN. Muchos jóvenes se marcharon a Caracas para ingresar a grupos que luchaban denodadamente contra Pérez Jiménez. Dos hermanos, miembros de una familia muy respetada en La grita, cayeron en esa vorágine comprometiendo su vida en la lucha contra la dictadura.

En una visita al terruño, el esbirro supo de la actividad subversiva de dos hermano gracias a un paisano que soltó la lengua en medio de una fiesta inundada de miche y rancheras. Al denunciar a sus coterráneos, el charlatán firmó su sentencia de muerte porque en la paranoia sangrienta de un régimen en peligro, los delatores terminaban igual que los delatados, e incluso los delatores de los delatores corrían peligro.

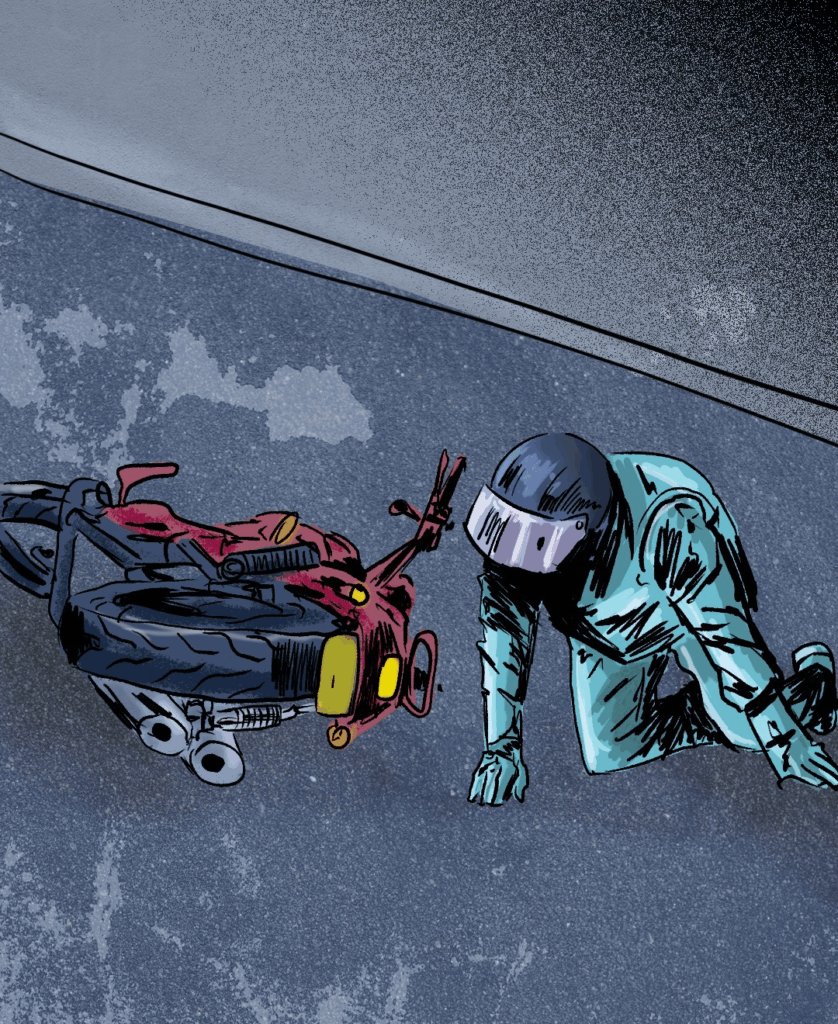

Apenas regresó a Caracas, el secuaz de Pedro Estrada inició las averiguaciones y en menos de una semana los jóvenes terminaron en uno de los calabozos subterráneos de La Planicie. Cuando la familia se enteró de la aprensión, empezaron a buscarlos. Doña Adela y dos de sus hijos, se instalaron en la casa de un familiar en Catia; diariamente se apostaban en la sede central de la SN con la esperanza de conocer el paradero de los muchachos. Transcurrió una semana desquiciante sin saber algo de los jóvenes. (Liliam Caraballo)

Destacados