Opinión

El rol docente en medio de esta crisis

domingo 21 enero, 2024

Francisco Corsica

En el vasto tejido de la historia, se entrelazan profesiones y oficios que han esculpido el progreso de la sociedad, con contribuciones invaluables. En esta sinfonía de labores, algunas han quedado en el rincón del olvido, por haberse quedado obsoletas; mientras otras persisten con resiliencia. Sin menospreciar la nobleza de otras ocupaciones, hay tres guardianes indiscutibles del bienestar colectivo: la agricultura, la medicina y la docencia.

Los agricultores son los sembradores de la prosperidad. Sin su dedicación, la mesa de todos quedaría desprovista y los estantes de los supermercados serían testigos de la escasez. Por su parte, los doctores actúan como guardianes de la vida, extendiendo el hilo de la existencia. Sin su pericia, la vida se vería agotada a muy temprana edad.

Por último, pero no menos importantes, los educadores. Su papel trascendental, forjador de mentes y creador de futuro, modela la sociedad, permitiendo que las habilidades y talentos florezcan. Sin la guía de los maestros, el vasto paisaje del conocimiento se tornaría inexplorado, y las habilidades individuales se perderían en la bruma del desconocimiento.

La educación emerge como el cimiento sólido en la construcción de cada individuo. Aquellos que asumen este noble deber están forjando un mañana más luminoso a través de las mentes jóvenes. Su labor trasciende la simple transmisión de datos, es la cultivación de habilidades valiosas y la siembra de valores. En palabras resonantes de Pitágoras: “educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”.

El Día del Maestro, celebrado esta semana, debería ser un tributo vibrante a aquellos que dedican sus vidas a iluminar y enriquecer las mentes jóvenes. No obstante, la triste realidad es que muchos profesionales, incluyendo a los educadores, enfrentan grandes desafíos en este país, disminuyendo las posibilidades de éxito en sus labores cotidianas.

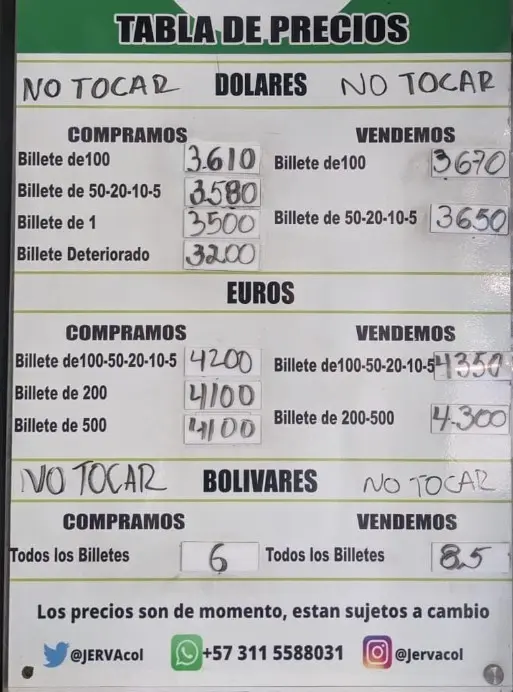

La lucha por generar ingresos suficientes para mantener un nivel de vida digno se presenta como un desafío colosal. Ningún trabajador merece recibir salarios que apenas rozan la línea de la supervivencia. La remuneración debería ser un reflejo del esfuerzo y la dedicación, y, por ende, un medio para alcanzar una vida digna. Lamentablemente, este ideal se desvanece cuando los sueldos son paupérrimos.

La actividad docente, con su impacto profundo en la formación de las mentes del mañana, es solo una faceta de este problema sistémico. La desvalorización de distintas ocupaciones resuena en cada rincón del país, como un eco persistente de la desigualdad material que ha conllevado la crisis en los hogares venezolanos.

No obstante, el problema va más allá de lo económico. Es desolador encontrarse con la realidad que encierra las palabras de un profesor universitario que se ve forzado a condicionar la modalidad de sus clases, según la conexión a internet y la disponibilidad de gasolina de su vehículo. Dependiendo de cuál de estos beneficios posea en el momento, la realizará virtual o presencial. Si no dispone de ninguna, la clase se suspende.

Este no es un relato exagerado, sino un retrato crudo de un educador cuyas circunstancias críticas amenazan con minar su capacidad de impartir conocimiento de manera efectiva. Se trata de una encrucijada donde una circunstancia general se interpone entre el maestro y su labor pedagógica.

Igual de desgarrador es sumergirse en la realidad de los jóvenes profesionales, quienes se ven constreñidos por salarios insuficientes que les impiden independizarse. La historia de aquellos cuyo esfuerzo laboral no se traduce en la posibilidad de asumir los gastos de un hogar propio es más común de lo que debería ser. Un amigo, aún en la frescura de sus veinte y pocos años, comparte la cruda verdad de que su salario se disolvería únicamente en el pago de servicios básicos, si decidiera dar el paso hacia la independencia.

En ocasiones, la humanidad de aquellos que ostentan sabiduría y vocación docente se desvanece de nuestra percepción, especialmente para los estudiantes. Se suele olvidar que, más allá de sus conocimientos, son seres humanos. Comparten nuestras motivaciones, experimentan inconformidades, albergan anhelos, enfrentan problemas y, como cualquier persona de este planeta, encuentran placer en cosas tan terrenales como nosotros. No son inmunes a las adversidades que azotan al país. Al contrario, las viven en carne propia.

Pues sí, ser profesional en Venezuela puede significar un obstáculo titánico en la búsqueda de metas y desarrollo personal. La realidad socioeconómica se erige como un coloso que desafía cualquier aspiración. Es doloroso observar cómo el talento, la dedicación y los años de sacrificio se desvanecen en la vorágine de una situación que eclipsa las posibilidades de progreso.

El ejercicio docente, lamentablemente, no escapa a la sombra de las adversidades. La situación de muchos profesionales es muy triste, pero por cada maestro que decide cruzar fronteras en busca de un horizonte más prometedor y por cada educador que se ve impedido de cumplir plenamente con sus funciones, Venezuela se ve privada de una oportunidad para acercarse al desarrollo.

No se trata únicamente de restablecer la capacidad adquisitiva ni de mejorar las condiciones de vida, aunque ambas son esenciales. También se trata de otorgar el justo reconocimiento y dignidad a aquellos que contribuyen al progreso de la sociedad. En el trasfondo de la reciente celebración del Día del Maestro, es imperativo que sus legítimos reclamos y peticiones resuene con eco en los oídos de quienes tienen el poder de impulsar cambios significativos.

Los maestros venezolanos merecen más que reconocimientos efímeros; merecen un compromiso genuino con su bienestar y un esfuerzo conjunto para crear un entorno donde la enseñanza no solo sea una profesión noble, sino también una carrera sostenible y digna. Mejorando la situación de los docentes en particular y de los profesionales en general, Venezuela estará un paso más cerca del anhelado desarrollo.

Destacados