Opinión

El placer o la banalidad del mal

martes 9 abril, 2019

En 1963 Hannah Arendt publicó su famoso libro “Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal”. Allí la filosofa nos presenta una dimensión no estudiada del comportamiento humano, según la cual, la capacidad para infringir muerte, sufrimiento, dolor y persecución al ser humano es asumida por muchas personas, como un comportamiento normal, rutinario, como parte de un trabajo, que para nada perturba su conciencia, ni representa una conducta profundamente reprochable.

La contribución de Arendt a la filosofía ha tenido un enorme impacto en la humanidad para comprender mejor al ser humano, pero también para influir de manera determinante en el desarrollo social a los fines de crear los anticuerpos culturales e institucionales capaces de evitar hasta donde sea posible, que esa dimensión humana se convierta en patrón normal del comportamiento de las personas en general, y de los funcionarios públicos, o agentes de cuerpos armados, en particular.

La sociología, la psicología, la política y el derecho se han nutrido muy ampliamente de la reflexión ofrecida por el concepto de “La Banalidad del mal”, tan magistralmente descrita por la pensadora judía. Constatar que se puede hacer tanto daño a la humanidad, siendo una persona del común, alegando que no se tiene responsabilidad alguna, porque simplemente estoy “haciendo mi trabajo”, constituye un problema cultural que la sociedad debe abordar en su esfuerzo por construir paz, tolerancia y respeto entre los seres humanos.

A esa conclusión se puede llegar al leer una afirmación como esta, obtenida de esta obra monumental: “El problema con Eichmann fue precisamente que muchos fueron como él, y que la mayoría no eran ni pervertidos ni sádicos, sino que eran y siguen siendo terrible y terroríficamente normales. Desde el punto de vista de nuestras instituciones legales y de nuestras normas morales a la hora de emitir un juicio, esta normalidad es mucho más aterradora que todas las atrocidades juntas”.

El estudio de Hannah Arendt vino a mi memoria la tarde del pasado martes dos de abril, cuando volví a cruzar el puente internacional Simón Bolívar, que une a nuestro país con la vecina y hermana Colombia. No lo había hecho desde los lamentables acontecimientos del veintitrés de febrero de dos mil diez y nueve cuando la dictadura impidió, a sangre y fuego, el ingreso de la ayuda humanitaria destinada a nuestra sufrida población. Desde entonces el usurpador ordenó el cierre de los pasos fronterizos legalmente establecidos con la República de Colombia, instaló en todos los puentes unos contenedores llenos de piedra y arena para dificultar al extremo el paso de las personas, entregó a los grupos armados al margen de la ley, por caminos tortuosos y peligrosos, el manejo del multitudinario flujo humano que diariamente se produce en la inmensa conurbación urbana establecida a ambos lados del rio Táchira.

Someter cada día a miles de seres humanos, que por diversas razones necesitan cruzar la frontera, a las penurias de caminos pedregosos, fangosos, minados de obstáculos, y a la fuerza de un rio contaminado con las aguas servidas de diversos asentamientos humanos, ubicados montañas arriba de la explanada, constituye un acto de sadismo, insensibilidad y deshumanización en estos tiempos de la civilización occidental.

La noche del primero para el dos de abril, como preámbulo del periodo de lluvias por venir, cayó sobre las montañas del Parque Nacional El Tama, la primera vaguada de la temporada. El rio Táchira acrecentó su caudal de tal forma, que no pudo la población flotante cruzarlo para ir a Colombia a sus trabajos, a sus diarias compras de alimentos y medicinas, así como permitir la salida de los viajeros. La multitud se aglomeró en las inmediaciones de la Aduana Principal del San Antonio del Táchira, del lado venezolano, y en la zona de La Parada, del lado colombiano.

Ante el legítimo reclamo de una población indignada y afectada, los comisarios políticos y militares de la dictadura, solo tuvieron una respuesta: la represión. La misma no melló el reclamo, y horas más tarde, permitieron un paso graneado de los ciudadanos por los puentes, en tanto la mayoría se arriesgaba a ser arrastrados por las crecidas aguas del rio. Someter a una población a la tortura de aglomerarse para conseguir pasar un puente, con los obstáculos instalados, sometidos a los rigores de un sol canicular, a temperaturas tan elevadas, como las de la zona de frontera, y observar desde la plataforma del puente cruzar a otra multitud por las trochas y por el embravecido rio, constituye un acto que toda conciencia civilizada debe repudiar.

Estamos frente a un tema de banalización del mal, por parte de los jefes políticos y militares que sirven a la dictadura en la frontera. Ellos consideran que están haciendo “su trabajo”, “cumpliendo las órdenes”, sin detenerse a reflexionar sobre sus consecuencias.

También estamos frente al placer del dictador y su camarilla, de ver sufrir a todo un pueblo, que por necesidad debe moverse de un lado a otro de la raya fronteriza.

Los medios de comunicación han registrado, con suficiencia, las vicisitudes a que son sometidos los ciudadanos en los cruces fronterizos. Las imágenes de la TV internacional (la nacional está censurada) muestran a personas mayores, niños, y a la población en general, transitando por los caminos verdes, y cruzando el rio, cargando enseres, mercancías, maletas, enfermos y hasta difuntos. Si bien en estos meses de verano, dicho cruce se sorteaba con relativa solvencia, ahora con las lluvias, hacerlo será arriesgar la vida en cada oportunidad.

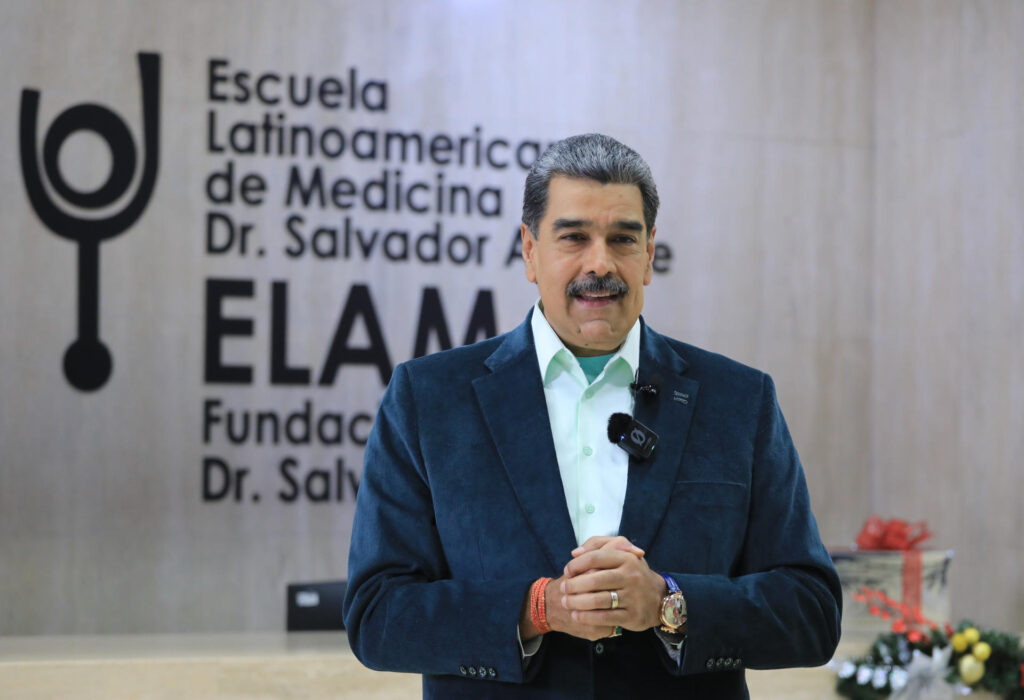

Esas imágenes seguro estoy son observadas por Nicolás Maduro, por Vladimir Padrino y todo el resto de la camarilla enquistada en el poder. Creo que a todos estos personajes, les debe producir un placer especial, observar a ese pueblo sufrir esa calamidad. No de otra forma puede entenderse que esta política se mantenga de forma tan deliberada y prolongada. A menos que el cierre de los puentes, sea la recompensa que la nomenclatura roja le está otorgando a los grupos armados al margen de la ley (léase ELN y colectivos), que son quienes cobran en las trochas, el impuesto de guerra exigido a cada transeúnte.

Lo que está ocurriendo en la frontera del Táchira con Colombia son crímenes de lesa humanidad, y los que dan las ordenes, y quienes las están ejecutando, deberán responder algún día ante la justicia. (César Pérez Vivas)

Destacados