Opinión

Fue el sueño que una vez tuve

jueves 11 marzo, 2021

Antonio José Gómez Gáfaro

“De Egipto llamé a mi hijo”, reza la Sagrada Escritura (Os 11.1), para reavivar la esperanza de los israelitas en el exilio, y para evocar, también, el dolor sufrido en aquellos días. La diáspora venezolana nos ha esparcido por los continentes como el trigo es esparcido por el viento; no hay una cosecha alegre, porque este exilio forzoso es una daga en el corazón de Venezuela. Noticias tristes, hermanos muertos fuera de su patria, asesinados en manos de extremistas, mujeres violadas, niños abandonados; caminatas kilométricas para llegar a sus destinos, pies llagados, lengua reseca, la cara empapada en lágrimas y polvo, y la mente martirizada por haber tenido que salir del país por la puerta de atrás y dejar a la familia. No se sale ya por la puerta grande: por la aduana con pasaporte sellado, con sonrisa en el rostro, con la mente volando por la cantidad de oportunidades, y con la seguridad de encontrar una buena vida en su destino; se sale huyendo del país que vio nacer, y con la posibilidad de encontrar una realidad peor que la que se vive aquí. Este es, grosso modo, la tragedia de nuestros hermanos que salen en busca de un mejor presente, y sí, de un mejor futuro.

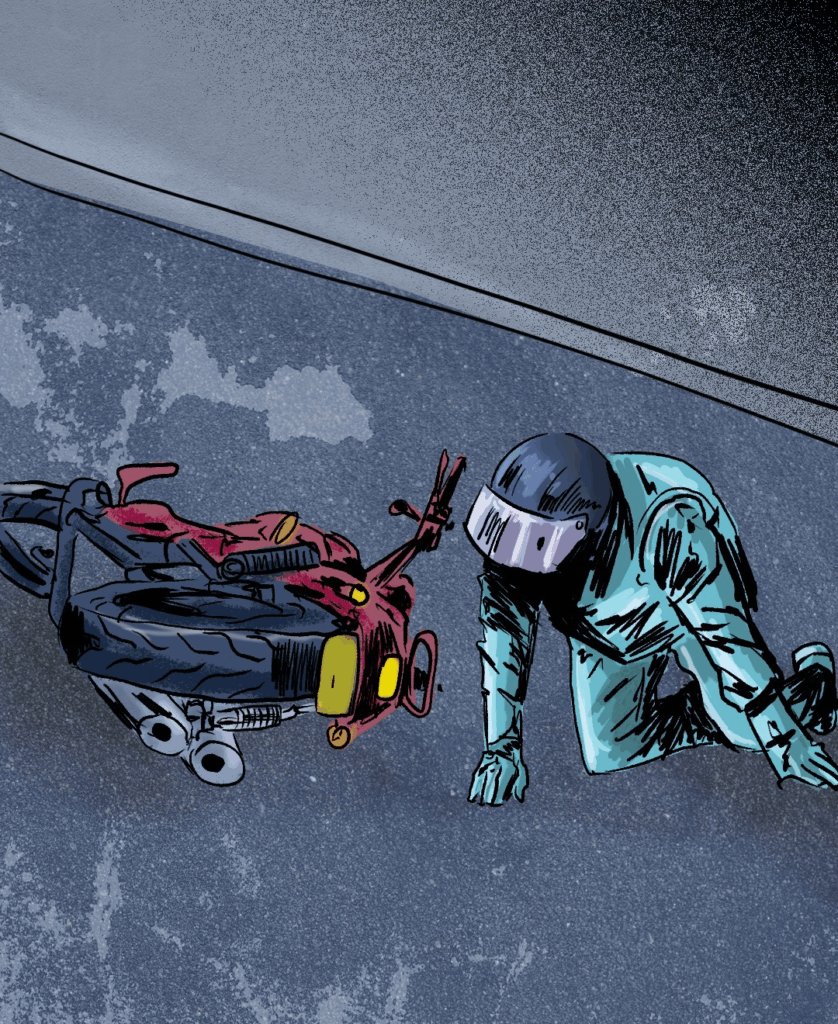

Quiero contarte dos breves historias hoy. La primera habla de un muchacho -en el que bien pueden verse tantos y tantos jóvenes y, por qué no, los no tan jóvenes-, que tenía la mira en completar una carrera universitaria, poder trabajar en su país, tener remuneración económica, formar un hogar, y darle a su familia las posibilidades de una mejor vida. La segunda, una mujer que encontró en el dolor el camino que la llevó al cielo. Este joven se vio asfixiado por la ruda situación país y salió en busca de un mejor destino que le brindara apoyo, con la idea de trabajar con ahínco un par de años, ahorrar, y culminar su carrera universitaria… parecía la mejor idea de su vida, pero se encontró con una realidad distinta en la que, por mucho que trabajaba, no lograba cumplir su sueño. El tiempo pasó, sus habilidades se deterioraron, y el sueño de juventud se quedó en eso, en un sueño: ahora, cuando habla de ello, tiene que decir con la voz quebrada “¿estudiar? Ese fue el sueño que una vez tuve, el deseo de mi juventud”. Se resignó a no poder hacerlo. Con esto no quiero decir que estudiar sea una necesidad para ser “alguien” en la vida, como erróneamente se dice, porque la calidad de una persona no se mide por el grado académico que tiene, o por el mayor o menor ingreso que posea; sino en que toda persona es hija de Dios, imagen y semejanza de Dios, y por ello, igual a sus iguales, y que el trabajo más importante es aquel que se hace con más amor a Dios. Este joven siente que pudo haber servido más y mejor con sus cualidades, pero la dura crisis de Venezuela le obligó a convertir aquel deseo en un sueño.

Esta situación parece que se cobra con intereses las ilusiones de la juventud venezolana, y son más cada día los que tienen que decir, con todo dolor, que estudiar fue el sueño que una vez tuvieron. Un sistema educativo que se cae en pedazos, una sociedad que no aguanta, la muerte a la vuelta de la esquina y, la cosa se pone peor cada día, las muchas mujeres que son violadas y asesinadas, sumándose a los crímenes de hogar en que se ven las peores depravaciones del hombre. La sociedad sacó a Dios de su vida.

La otra historia es de una mujer, que en paz está, a la que hace muchos años le diagnosticaron cáncer terminal de lengua y era necesario extirparla. Fue al médico a escuchar la triste noticia, y tras intentar barajear las cosas para no herir los sentimientos, el doctor se sobresaltó ante la locución repentina de la mujer: “¿Doctor, por qué vacila tanto? A mí no me importa que usted me quite la lengua porque, para donde yo voy, no la necesito”. “¿Y para dónde va usted?”, repuso el médico, un poco suspicaz, y ella, con una sonrisa en el rostro, exclamó “¡Yo voy para el cielo!”. El doctor insistía en que ella estaba enferma, pero ella le hizo ver que no, que el único enfermo era él, que estaba apartado de Dios.

Venezuela se ha convertido en un país que ha ido sacando a Dios de su vida, y aún más en los últimos años, que el mismo gobierno ha incentivado a un ateísmo de Estado: no confeso, necesariamente, pero sí de hechos. Los “rebusques” inofensivos, a los que cada vez más venezolanos se suman, van desde especular con los precios y alterar las balanzas, hasta falsificar pruebas PCR en medio de una pandemia. Hemos perdido la esperanza en Dios, que da todo por añadidura a quien obra la justicia y busca el reino de Dios; hemos olvidado que el verdadero mal, el único que hay que temer, es el pecado. Hemos olvidado, por ende, todos los principios que emanan de la certeza de Dios: la justicia, la caridad, la honradez, la castidad, la pureza, ¡el amor! Estamos en una sociedad donde todos quieren comerse a todos, donde no importa llevarse por delante a quien sea.

Aterra ver cómo las mujeres son víctimas de los desórdenes sexuales de los varones (de algunos, claro está), y cómo, en muchos hogares, ocurren las cosas más impensables. El silencio de las autoridades es indignante, y más indignante que no hagan lo más mínimo por restituir a la familia venezolana al estado digno que le corresponde.

Si tuviéramos la visión sobrenatural de aquella buena mujer, aprenderíamos a vivir el presente con los ojos fijos en el cielo, que no es resignación, sino la certeza de que la mano de Dios nos acompaña como buen padre. Si viviéramos con la mirada en el cielo, no habría males en nuestra patria, y aquellos deseos de tantos jóvenes no quedarían en sueños. Y al rememorar el versículo del inicio, tendremos la esperanza de que esto pasará; y nos recordará tanto dolor, cuando todo esto pase, que nos empujará a no caer en los mismos errores: a no volver a sacar a Dios de nuestra vida.

Si deseas dar tu opinión, escribe a [email protected]

Destacados